在 gimp 中提供了完善的文字功能,在此先做個簡說:

1. gimp 對於文字上的應用,是在現有圖層上產生一個 "文字圖層(layer)"

2. 要在 gimp 中使用 Text Tool(文字功能),可使用 main window 中的 Text Tool 這個 tool

3. Text Tool 提供的 Tool option dialog,可用來設定使用的字型(font)、大小(size)、是否對字體做 Hinting、Force Auto-hinter、或是去除字型邊緣鋸齒化功能(antialiasing)、顏色(color)、對齊(justify)、縮排(indentation)、行距(line spacing)以及字距(letter spacing)..等功能,另外就是將 "字" 轉換為 path 或是 selection 以做進一步的處理。

這些有些滿簡單的,有些比較複雜,在本文中會介紹 hinting、force auto-hinter、antialiasing、path、selection .. 等功能,其它的請自行試試(應該不難理解)。

ps:在各圖型按滑鼠左鍵可放大圖型

附圖一:原圖,我們將在此圖上加上 "美麗的阿里山日出" 這段字。

將原圖轉入到 gimp 後會發現到(附圖二)layer dialog 中的 "Background" 字型為粗體字(聰明的應該想到,若載入的原圖有透明層,該字體就是一般字而非粗體字了),這是因為此圖尚無一個 "透明層",在某些情況下,gimp 會自動幫我們設定這個 layer,如新增文字圖層、將選取區複製後,都會產生一個新的 "透明層"。

附圖二:在 layer dialog 中無透明層的顯示文字為粗體字

附圖三:是 text tool(文字工具)的 tool option dialog(即用來設定字型、文字大小.. 之用的對話框)

● 在圖一中加入 "美麗的阿里山日出" 字段

- 點選 main window 中的 text tool 工具,然後在附圖一中,想放置該字串的位置點一下,就會出現如圖四的輸入視窗(gimp text editor),你的字體會和我不一樣(本例為使用王漢宗海報體,以下範例改為 cwTex 粗黑體字體)。

輸入文字時,不妨先設定 font、size、color .. 等選項。

在 text editor 中有幾個有意思的選項(參考附圖四):

附圖四

open:開啟外部的文字檔

clear:清除輸入區的資料

ltr、rtl:文字的方向是要由左至右還是由右至左

use selected font:輸入文字時,是否在 text editor 中即時顯示該字體的樣子

以上請自行試試。

ok,輸入 "美麗的阿里山日出" 字串後,在 text editor 視窗中選 close 即可關閉 text editor 視窗。

這時,注意看一下 layer dialog 中是否多了一個文字 layer(圖五)。

附圖五

● Hinting、force auto-hinter、antialiasing

由於中文字較複雜,一般字體較小時,使用 antialiasing 功能是無意義的,它會將整個字串弄 "糊" 掉。

但在字體較大時,就有存在的意義了,不妨設定一下。其中的 antialiasing 是用來消除 "字串邊緣" 鋸齒情況;hinting 用來調整字型的筆劃美感;force auto-hinter 看字面意義,就可了解用來強迫自動 hinting 之用,通常這個功能對於字體有著不錯的效果(此項需和 hinting 配合使用,不能單獨使用)。

請參考附圖六、七,分別說明了 antialiasing、hinting、hinting + force auto-hinter 等效果

附圖六:未使用 antiliasing 及使用該功能的效果

附圖七:使用 hinting 及加上 force auto-hinting 功能的效果(為求效果,關閉 antialiasing 功能。通常來說加上 force auto-hinter 功能較佳。

這項功能有什麼用呢?記得前面所提及的中文字在小字時使用 antiliasing 字會糊在一堆,所以不妨關掉 antiliasing 選項,而使用 hinting + force auto-hinter 功能。

看圖可能比較難看出其差異,自行操作一下。

● 文字轉換為 path 或是 selection 功能

可能這樣的文字效果太普通了,是否想美化一下?在 gimp 中,可先將此文字層轉為 text selection(選取區),再對這個選取區做 "美化" 的動作。

首先在該 layer 中按滑鼠右鍵,選 "text to selection",就可將文字轉為選取區了(附圖八)。

附圖八:將文字圖層轉換為 "選取區 selection"

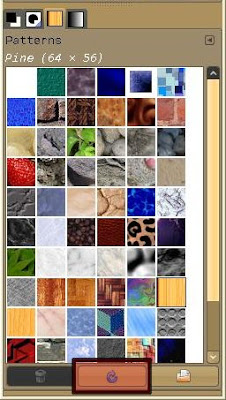

接著下來,便可對此選取區 "予取予求" 了,例如加上材質、漸層效果 .. 讓我們為這個選取區加上材質片。

- 選擇想加入的材質片

- 將中意的材質片拖放到此選取區中(附圖九)

由於篇幅,像漸層效果及轉換為 path 功能,請自行試試,以後也會專門說明。

附圖九

附圖十:完成的一個簡單文字 + 材質片成品